Durchschnittlich betrug

der Abbruch des Kliffs durch westliche Stürme 1,5 Meter/Jahr,

aber auch konnte der Vorgang abschnittsweise 15 Meter/Nacht betragen. Nichts

bleibt wie es ist, aber auch 1937 sorgten sich die Alten um Landverlust und um die Bebauung

freier Flächen wie sie hier gezeigt sind, und auch deren Alten verlebten nicht einfältig ihre Tage.

Das weiße Hotel „Zum Kronprinzen“ (unten rechts)

hätte schon Ende der 1950er Jahre am Strand in der Brandung gelegen, wäre

es nicht rechtzeitig abgetragen worden. Vergleichsweise zur Bebauungsdichte

50 Jahre später lässt sich aus heutiger Sicht behaupten,

dass dieses Gebiet 1937 mit seinen Kliffdünen, Heidewiesen,

den unbebauten Flächen zwischen der Besiedlung und dem geringen Straßenverkehr

ein Wohn- und Urlaubsplatz ohne Hektik für Badegäste

und Einwohner war. Wenningstedt, Familienbad, stellte einst eine Gelassenheit

und Besinnlichkeit zur Verfügung, die dem Großstadtmenschen nach

den üblichen drei oder vier Urlaubswochen die

gewünschte und gesund nachwirkende Erholung gab.

Durchschnittlich betrug

der Abbruch des Kliffs durch westliche Stürme 1,5 Meter/Jahr,

aber auch konnte der Vorgang abschnittsweise 15 Meter/Nacht betragen. Nichts

bleibt wie es ist, aber auch 1937 sorgten sich die Alten um Landverlust und um die Bebauung

freier Flächen wie sie hier gezeigt sind, und auch deren Alten verlebten nicht einfältig ihre Tage.

Das weiße Hotel „Zum Kronprinzen“ (unten rechts)

hätte schon Ende der 1950er Jahre am Strand in der Brandung gelegen, wäre

es nicht rechtzeitig abgetragen worden. Vergleichsweise zur Bebauungsdichte

50 Jahre später lässt sich aus heutiger Sicht behaupten,

dass dieses Gebiet 1937 mit seinen Kliffdünen, Heidewiesen,

den unbebauten Flächen zwischen der Besiedlung und dem geringen Straßenverkehr

ein Wohn- und Urlaubsplatz ohne Hektik für Badegäste

und Einwohner war. Wenningstedt, Familienbad, stellte einst eine Gelassenheit

und Besinnlichkeit zur Verfügung, die dem Großstadtmenschen nach

den üblichen drei oder vier Urlaubswochen die

gewünschte und gesund nachwirkende Erholung gab.

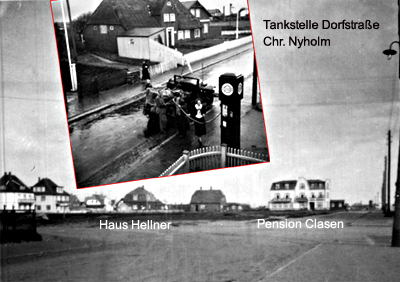

Wenningstedter Hauptstraße: Die

Tankstelle der Großeltern Nyholm bot Kraftfahrzeuglenkern auf ihrer Fahrt in den Inselnorden die

letzte Gelegenheit, ihr Ziel mit ausreichender Benzinfüllung zu erreichen und auch wieder zurückzukehren. Man sieht im Bild

auch eine weite Freifläche in Richtung des Fotografen, was heißt: In Richtung Kliff und Strand. Längst gibt

es weder die Tankstelle noch diese freie Fläche. Martha Hellner (1900-1995) geb. Wendt, Schwester der

Großmutter Christine Nyholm geb. Wendt, und Franz Hellner ließen 1927 ihr Haus errichten, verkauften

es später an den Fischhändler Carl Voss, der es an den Arzt Dr. Hans Ahlborn verkaufte, den ältesten

Sohn des Dr. Knud Ahlborn aus Kampen. Die ledig gebliebene Maria Wendt, ebenfalls eine Schwester, hatte nach dem Tod

des Vaters offiziell die Leitung des Wenningstedter Postamts übernommen, das dem Hauptpostamt Westerland untergeordnet

war. Im Sommer 1950 durfte ich als ein noch 12-jähriger Schüler und eifriger Briefmarkensammler

bei dieser meiner gutmütigen Großtante Briefe und Postkarten abstempeln, die durch den Einwurfschlitz

in der Außenwand eingesteckt wurden. Eine postamtliche Tat, die geheim bleiben musste! Ach, wäre

ich nur eingewiesen worden und mit dem harten Stempelhammer schon vertraut gewesen! So aber lauerte ich, auf

das Äußerste gespannt, während Tante Maria am Schalter eine Kundenschlange bediente, am

innenseitigen Einwurfschlitz, ergriff den ersten Brief, sobald er sich zeigte, und eilte mit ihm an den

Abstempeltisch. Ich schlug den Stempelhammer kräftig auf die Freimarke, doch statt des einen zu erwartenden

Aufschlags ließ sich geräuschvoll eine harte Abprallsalve hören und eine lange Reihe ineinander

verschachtelter Stempelabdrücke zog sich diagonal über das ausgedehnte Schriftfeld der Adressenangabe.

Da rauschte Großtante heran, laut hoffend, dass dieser Makel in der Sortierabteilung des Hauptpostamtes

übersehen werde. Üben ließ sie mich auch, bis ich's konnte, doch am selben Abend, wie ich es

anderntags erfuhr, als ich wieder auftrat, um mich der Stempelfreude hinzugeben, war aus dem Hauptpostamt

ein telefonischer Anruf gekommen, der meine gutmütige Tante anderen Sinnes werden ließ.

Wenningstedter Hauptstraße: Die

Tankstelle der Großeltern Nyholm bot Kraftfahrzeuglenkern auf ihrer Fahrt in den Inselnorden die

letzte Gelegenheit, ihr Ziel mit ausreichender Benzinfüllung zu erreichen und auch wieder zurückzukehren. Man sieht im Bild

auch eine weite Freifläche in Richtung des Fotografen, was heißt: In Richtung Kliff und Strand. Längst gibt

es weder die Tankstelle noch diese freie Fläche. Martha Hellner (1900-1995) geb. Wendt, Schwester der

Großmutter Christine Nyholm geb. Wendt, und Franz Hellner ließen 1927 ihr Haus errichten, verkauften

es später an den Fischhändler Carl Voss, der es an den Arzt Dr. Hans Ahlborn verkaufte, den ältesten

Sohn des Dr. Knud Ahlborn aus Kampen. Die ledig gebliebene Maria Wendt, ebenfalls eine Schwester, hatte nach dem Tod

des Vaters offiziell die Leitung des Wenningstedter Postamts übernommen, das dem Hauptpostamt Westerland untergeordnet

war. Im Sommer 1950 durfte ich als ein noch 12-jähriger Schüler und eifriger Briefmarkensammler

bei dieser meiner gutmütigen Großtante Briefe und Postkarten abstempeln, die durch den Einwurfschlitz

in der Außenwand eingesteckt wurden. Eine postamtliche Tat, die geheim bleiben musste! Ach, wäre

ich nur eingewiesen worden und mit dem harten Stempelhammer schon vertraut gewesen! So aber lauerte ich, auf

das Äußerste gespannt, während Tante Maria am Schalter eine Kundenschlange bediente, am

innenseitigen Einwurfschlitz, ergriff den ersten Brief, sobald er sich zeigte, und eilte mit ihm an den

Abstempeltisch. Ich schlug den Stempelhammer kräftig auf die Freimarke, doch statt des einen zu erwartenden

Aufschlags ließ sich geräuschvoll eine harte Abprallsalve hören und eine lange Reihe ineinander

verschachtelter Stempelabdrücke zog sich diagonal über das ausgedehnte Schriftfeld der Adressenangabe.

Da rauschte Großtante heran, laut hoffend, dass dieser Makel in der Sortierabteilung des Hauptpostamtes

übersehen werde. Üben ließ sie mich auch, bis ich's konnte, doch am selben Abend, wie ich es

anderntags erfuhr, als ich wieder auftrat, um mich der Stempelfreude hinzugeben, war aus dem Hauptpostamt

ein telefonischer Anruf gekommen, der meine gutmütige Tante anderen Sinnes werden ließ.

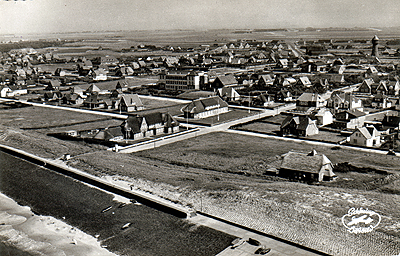

Nordwesterland, 1950er Jahre. Den Wasserturm gab's einmal. Die von

von Weltkrieg II-Kriegsgefangenen (Niederländer, Belgier) erstellte Abwehrmauer gegen britische

Landungsboot-Panzer („Panzermauer“) gibt es immer noch. Landungsboot-Panzer blieben aus. Von den

freundlichen Kriegsgefangenen, die sich sonntags am Strand frei bewegen durften, spielten dann einige mit uns Kindern.

Der deutsche ältere Aufseher wohnte in entfernter Nachbarschaft und ließ es freundlich zu.

Das von den Kriegsgefangenen erstellte Lorengeleis zog sich unmittelbar an unserem nördlichen Gartenzaun entlang, vom E-Werk kommend,

in dessen Nähe sich das Barackenlager befand, und hin zum nahen Strand. Später wurden die Männer nach Nord-Wenningstedt

verlegt. Endlich befreite sie die britische Besatzungsmacht im Juni 1945 und brachte sie unter ihren unvergessen gesungenen

Freiheitsliedern auf geeigneten Wehrmachtswagen, in langen Reihen auf der Norderstraße an uns winkenden Erwachsenen und Kindern vorbei,

über den Hindenburgdamm nach Niebüll, von wo aus der Transport in die Heimat erfolgte. Einen von ihnen,

Julien van Daele, besuchte ich 1955 in Zelzaete, wo er mit seiner Familie wohnte.

Nordwesterland, 1950er Jahre. Den Wasserturm gab's einmal. Die von

von Weltkrieg II-Kriegsgefangenen (Niederländer, Belgier) erstellte Abwehrmauer gegen britische

Landungsboot-Panzer („Panzermauer“) gibt es immer noch. Landungsboot-Panzer blieben aus. Von den

freundlichen Kriegsgefangenen, die sich sonntags am Strand frei bewegen durften, spielten dann einige mit uns Kindern.

Der deutsche ältere Aufseher wohnte in entfernter Nachbarschaft und ließ es freundlich zu.

Das von den Kriegsgefangenen erstellte Lorengeleis zog sich unmittelbar an unserem nördlichen Gartenzaun entlang, vom E-Werk kommend,

in dessen Nähe sich das Barackenlager befand, und hin zum nahen Strand. Später wurden die Männer nach Nord-Wenningstedt

verlegt. Endlich befreite sie die britische Besatzungsmacht im Juni 1945 und brachte sie unter ihren unvergessen gesungenen

Freiheitsliedern auf geeigneten Wehrmachtswagen, in langen Reihen auf der Norderstraße an uns winkenden Erwachsenen und Kindern vorbei,

über den Hindenburgdamm nach Niebüll, von wo aus der Transport in die Heimat erfolgte. Einen von ihnen,

Julien van Daele, besuchte ich 1955 in Zelzaete, wo er mit seiner Familie wohnte.

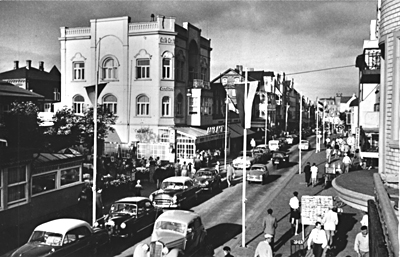

Rechts die Friedrichstraße

bei Café Orth, davor „Christianenhöhe“. 1950er Jahre, Einbahnstraßenverkehr, Jahre später

auf ganzer Länge Fußgängerbereich.

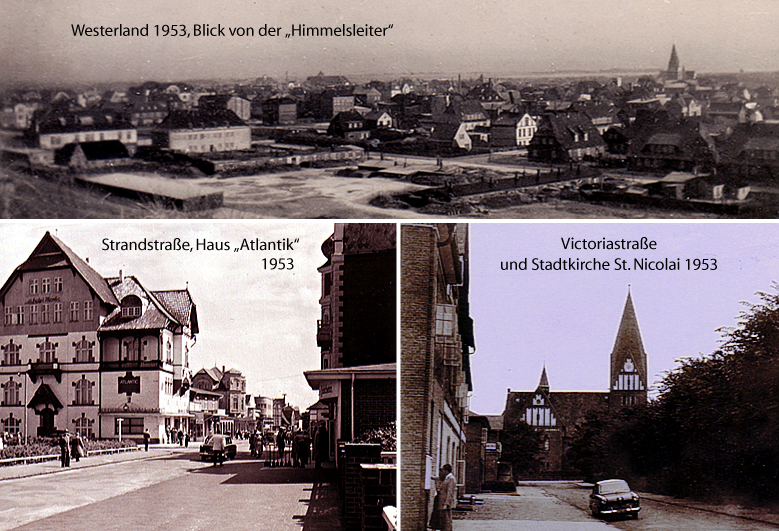

Südwesterland, 1950er Jahre, aus luftiger Höhe

der „Himmelsleiter“ fotografiert. Höchstes Stadtgebäude: St. Nicolai. Unten zwei

Impressionen aus dem Stadtbild der 1950er Jahre. Auch die Strandstraße wurde – nach der

Friedrichstraße – zur Fußgängerstraße umgestaltet. Als Folge des überproportionalen

Anwachsens von Wohlstand und Luxus, verbunden mit steigendem Anspruch der Gäste auf komfortable

Ferienunterkünfte, wurden vielfach in allen Sylter Ortschaften Häuser, Straßenzüge

und Platzanordnungen renoviert, umgestaltet, Gebäude abgerissen und anderes Bauwerk dafür hingestellt.

Vermietwohngebäude oder Zweitwohnungshäuser waren

unbekannt. Ungebremste Zersiedelung vorhandener Grünflächen, Überbauung

städtischer oder dörflicher Klein- oder Rasenparks, auf deren Bänken man sich erbaulich ausruhen

konnte, gab es nicht.

Vermietwohngebäude oder Zweitwohnungshäuser waren

unbekannt. Ungebremste Zersiedelung vorhandener Grünflächen, Überbauung

städtischer oder dörflicher Klein- oder Rasenparks, auf deren Bänken man sich erbaulich ausruhen

konnte, gab es nicht.

Noch

gab es Inselbahnschienen von Hörnum bis List, auf denen die Fahrgäste

gemächlich an ihre Zielorte befördert wurden – und das durch abgelegene Schönheiten der

Insellandschaft ohne Straßenverkehrsstau. Bald nach der letzten Zugfahrt im Jahr 1971 verschwanden

sämtliche Gleisanlagen, Kleinbahnhöfe und Haltestellen. Wurde ja niemals wieder gebraucht.

Der Verzicht auf architektonische, landschaftliche, kulturelle Historizität nahm Jahr um Jahr rapider werdend zu.

So wurden z. B. zahlreiche Investorvorhaben zum Erstellen rein zweckmäßiger Kastenbauten auf dem Boden auch z. T. geschichtsträchtiger Gebäude zahlreich genehmigt und

vielfach weitere naturgegebene Bodenflächen zur privatgewinnträchtigen Bebauung freigegeben. „Was befand sich eigentlich mal hier, was dort?“ fragt sich,

wer noch interessiert daran ist. Von vielen Balkonen an hochgebauten Appartementhäusern aus lassen sich viele gesichtslose Appartementkästen

bis weit in das Inselland hinein bewundern. Man verkauft nicht das alte Haus, man verkauft sein Grundstück.

Unvorhersehbar verwitwet erging es mir im Jahr 2007 mit schönem alten wertlosen Haus auf gewöhnlichem wertvollen Grundstück nicht anders (siehe auch Seite 9,

drittes Sammelbild, und Seite 14). Nicht verkaufte ich, um daran zu verdienen, nur, um die 1998 beendeten und nicht zu verachtenden Totalsanierungskosten möglichst zurück

zu erhalten. Das komplett neu bewohnbare Haus wurde umgehend abgerissen. Ein neues Haus steht nun drauf, kein Einfamilienhaus wie zuvor. Wurde reichlich daran verdient.

Man muss ja schließlich, um zu leben, sich ein gutes Einkommen sichern. Klappt immer, auch noch auf Sylt. Honi soit qui mal y pense.

Der Verzicht auf architektonische, landschaftliche, kulturelle Historizität nahm Jahr um Jahr rapider werdend zu.

So wurden z. B. zahlreiche Investorvorhaben zum Erstellen rein zweckmäßiger Kastenbauten auf dem Boden auch z. T. geschichtsträchtiger Gebäude zahlreich genehmigt und

vielfach weitere naturgegebene Bodenflächen zur privatgewinnträchtigen Bebauung freigegeben. „Was befand sich eigentlich mal hier, was dort?“ fragt sich,

wer noch interessiert daran ist. Von vielen Balkonen an hochgebauten Appartementhäusern aus lassen sich viele gesichtslose Appartementkästen

bis weit in das Inselland hinein bewundern. Man verkauft nicht das alte Haus, man verkauft sein Grundstück.

Unvorhersehbar verwitwet erging es mir im Jahr 2007 mit schönem alten wertlosen Haus auf gewöhnlichem wertvollen Grundstück nicht anders (siehe auch Seite 9,

drittes Sammelbild, und Seite 14). Nicht verkaufte ich, um daran zu verdienen, nur, um die 1998 beendeten und nicht zu verachtenden Totalsanierungskosten möglichst zurück

zu erhalten. Das komplett neu bewohnbare Haus wurde umgehend abgerissen. Ein neues Haus steht nun drauf, kein Einfamilienhaus wie zuvor. Wurde reichlich daran verdient.

Man muss ja schließlich, um zu leben, sich ein gutes Einkommen sichern. Klappt immer, auch noch auf Sylt. Honi soit qui mal y pense.