Mittelschullehrer Hubertus Jessel

(1915-2008) zähmte wilde Klassenjungs

(bei uns 24) – die Klassenmädchen (bei uns 6) waren nicht wild –

mit klaren Worten und Ansagen, vor allem mit klaren Aufgaben, so, wie diese eine ist: Allkameradschaftliche

Gemeinschaftsarbeit mit Vorstellung am Strand zum Festjahr „Wenningstedt 1859-1959“.

Mittelschullehrer Hubertus Jessel

(1915-2008) zähmte wilde Klassenjungs

(bei uns 24) – die Klassenmädchen (bei uns 6) waren nicht wild –

mit klaren Worten und Ansagen, vor allem mit klaren Aufgaben, so, wie diese eine ist: Allkameradschaftliche

Gemeinschaftsarbeit mit Vorstellung am Strand zum Festjahr „Wenningstedt 1859-1959“.

Und wen können wir hier

sehen: Klaus Möller, Jürgen Emig, Reinhard Manko, Peter Voss, Manfred Zikowski, Karl Dabelstein, Bernhard Ipsen,

Peter Thies Clemenz, Adolf Matzkus, Asmus Paulsen, Rolf Meyerhoff, ?, Erich Andersen, Dieter Tonn, Elke Gantzel, Sylta Schönfeld,

Jenny Habeck, Heinke Wenzel, Ingid Kuhring.

Mittelschullehrer

Reinhard Breckwoldt (1904-1956) zeichnete eine große Nachsichtigkeit

gegenüber renitenten Schülern aus, es sei denn, sie

wollten die weit gesteckte Grenz- überschreitungslinie auf

den letzten Meter erreichen. Seine Gutmütigkeit wurde hin

und wieder von bösen Halbstarkbuben versuchsweise missbraucht,

um ihn in eine peinlich werdende Falle laufen zu lassen. War

man friedlich gesonnen, machte Musik, verhielt sich in der Öffentlichkeit

anständig, so kamen ihm Bezeichnungen wie „Dunkelmänner“

und „Eckensteher“ nicht in den Sinn, außer, wenn

man gerade eine „Spelunke“ oder „Bierkneipe“

verließ. Er war unser Klassenlehrer, lehrte uns Mathematik, Physik

und Chemie. Im nördlichen Trakt des Schulgebäudes wohnte

er mit seiner Familie, unmittelbar an einer Straße gelegen, die

infolge Zunahme des Autoverkehrs verbreitert worden war.

Das wurde ihm zum tödlichen Verhängnis. Eines Tages

eilte er aus seiner Haustür und die vorhandenen drei Stufen

hinunter und geriet vor ein herannahendes Kraftfahrzeug. Bei allen Menschen, die

davon hörten, oder die es in der Zeitung lasen und die seine lautere Persönlichkeit

wertschätzten, stellte sich Trauer ein.

Mittelschullehrer

Reinhard Breckwoldt (1904-1956) zeichnete eine große Nachsichtigkeit

gegenüber renitenten Schülern aus, es sei denn, sie

wollten die weit gesteckte Grenz- überschreitungslinie auf

den letzten Meter erreichen. Seine Gutmütigkeit wurde hin

und wieder von bösen Halbstarkbuben versuchsweise missbraucht,

um ihn in eine peinlich werdende Falle laufen zu lassen. War

man friedlich gesonnen, machte Musik, verhielt sich in der Öffentlichkeit

anständig, so kamen ihm Bezeichnungen wie „Dunkelmänner“

und „Eckensteher“ nicht in den Sinn, außer, wenn

man gerade eine „Spelunke“ oder „Bierkneipe“

verließ. Er war unser Klassenlehrer, lehrte uns Mathematik, Physik

und Chemie. Im nördlichen Trakt des Schulgebäudes wohnte

er mit seiner Familie, unmittelbar an einer Straße gelegen, die

infolge Zunahme des Autoverkehrs verbreitert worden war.

Das wurde ihm zum tödlichen Verhängnis. Eines Tages

eilte er aus seiner Haustür und die vorhandenen drei Stufen

hinunter und geriet vor ein herannahendes Kraftfahrzeug. Bei allen Menschen, die

davon hörten, oder die es in der Zeitung lasen und die seine lautere Persönlichkeit

wertschätzten, stellte sich Trauer ein.

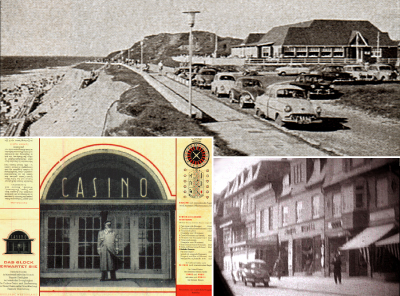

Eine gewichtige

Person namens Sanio wachte vor dem Portal des Spielcasinos in

uniformartiger Livree. Niemand Unwürdiges kam casinoeinwärts

an ihm vorbei. Gut, dann eben nicht – man konnte ja auch

die autobefahrene Friedrichstraße entlang schlendern. Ecke

Maybachstraße gab es Gustav Wilkes Drogeriefiliale. Das Hauptgeschäft

lag an der Strandstraße, von wo aus ich – bevor die

nicht nur geliebten Hausaufgaben angegangen wurden und auch,

um mir ein kleines Geld zu verdienen – auf Order des betagten

Chefs Kisten und Kasten per Sackkarre zur Filiale schob und beim

weißbekittelten Drogistensohn ablieferte. Friedrichstraßenaufwärts

standen beidseitig gemütlich wirkende Geschäftshäuser,

erst in Höhe Promenade waren von Mittelherbst bis Mittelfrühjahr

viele Schaufenster mit starken Brettern vernagelt – kaum

wegen schlimmer Kerle, aber doch wegen schlimmer Stürme.

Dann konnten einem auf den Straßen salzigweißgelbe Schaumfetzen

um die Ohren fliegen. Nicht jede unvernagelte Fensterscheibe

hielt starken Sturmböen stand. Oft ließ auch die Kraft

der Brandungsbrecher in wenigen Stunden viele Kubikmeter Kliffsubstanz

abstürzen. Seit langem schon kann man aus einem der Westfenster

des Gebäudes oben auf dem Kliff geradenwegs 15 Meter tief

auf den Sandstrand springen – solange es dieses Gebäude denn

überhaupt noch gibt.

Eine gewichtige

Person namens Sanio wachte vor dem Portal des Spielcasinos in

uniformartiger Livree. Niemand Unwürdiges kam casinoeinwärts

an ihm vorbei. Gut, dann eben nicht – man konnte ja auch

die autobefahrene Friedrichstraße entlang schlendern. Ecke

Maybachstraße gab es Gustav Wilkes Drogeriefiliale. Das Hauptgeschäft

lag an der Strandstraße, von wo aus ich – bevor die

nicht nur geliebten Hausaufgaben angegangen wurden und auch,

um mir ein kleines Geld zu verdienen – auf Order des betagten

Chefs Kisten und Kasten per Sackkarre zur Filiale schob und beim

weißbekittelten Drogistensohn ablieferte. Friedrichstraßenaufwärts

standen beidseitig gemütlich wirkende Geschäftshäuser,

erst in Höhe Promenade waren von Mittelherbst bis Mittelfrühjahr

viele Schaufenster mit starken Brettern vernagelt – kaum

wegen schlimmer Kerle, aber doch wegen schlimmer Stürme.

Dann konnten einem auf den Straßen salzigweißgelbe Schaumfetzen

um die Ohren fliegen. Nicht jede unvernagelte Fensterscheibe

hielt starken Sturmböen stand. Oft ließ auch die Kraft

der Brandungsbrecher in wenigen Stunden viele Kubikmeter Kliffsubstanz

abstürzen. Seit langem schon kann man aus einem der Westfenster

des Gebäudes oben auf dem Kliff geradenwegs 15 Meter tief

auf den Sandstrand springen – solange es dieses Gebäude denn

überhaupt noch gibt.

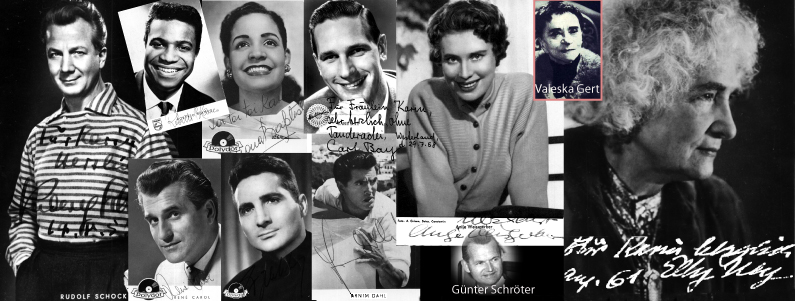

Günter Schröter,

geboren in Schleiz/Thüringen, während des Krieges als

U-Boot-Funkoffizier verpflichtet, aus 30 m Ärmelkanaltiefe

unter britischem Ortungsbeschuss einzeln notauftauchend (was

nicht jedes Besatzungsmitglied überlebte), Radio- und Fernsehtechniker- meister,

bei dem ich Ende 1959 meine zweite Lehre antrat – Günter Schröter also

war ein nervös-sensibler, reell und real denkender, ehrenhafter Mann mit dem Werkstatt-Motto Erst

Gehirn einschalten, dann handeln. Die Schallplattenbar mit

der sympathischen Reihe junger kompetenter Berater- und Verkäuferinnen

unterstand Ehefrau Wera, geb. Klein aus List. Antennenbau, Verkauf,

Reparatur und Instandhaltung aller möglichen Groß-

und Kleingeräte, dazu das Abliefern von neuen oder reparierten Fernsehgeräten

und Kombitruhen bei Normalbürgern oder wohlhabenden, manchmal knickrigen,

manchmal trinkgeldspendablen Hausbesitzern in Kampen und anderswo gehörte

zur Arbeit des reichlich angestellten technischen

Personals. Auch kamen ins Geschäft, mehr noch in die Schallplattenbar

viele illustre zeitgenössische Gesangs- und andere Künstler

aus allen bundesdeutschen Ländern und weit darüber

hinaus, auch, um sich zu erkundigen, wie hoch ihr Kurs steht im Glauben, dass der

an Verkaufszahlen einzuschätzen war.

Günter Schröter,

geboren in Schleiz/Thüringen, während des Krieges als

U-Boot-Funkoffizier verpflichtet, aus 30 m Ärmelkanaltiefe

unter britischem Ortungsbeschuss einzeln notauftauchend (was

nicht jedes Besatzungsmitglied überlebte), Radio- und Fernsehtechniker- meister,

bei dem ich Ende 1959 meine zweite Lehre antrat – Günter Schröter also

war ein nervös-sensibler, reell und real denkender, ehrenhafter Mann mit dem Werkstatt-Motto Erst

Gehirn einschalten, dann handeln. Die Schallplattenbar mit

der sympathischen Reihe junger kompetenter Berater- und Verkäuferinnen

unterstand Ehefrau Wera, geb. Klein aus List. Antennenbau, Verkauf,

Reparatur und Instandhaltung aller möglichen Groß-

und Kleingeräte, dazu das Abliefern von neuen oder reparierten Fernsehgeräten

und Kombitruhen bei Normalbürgern oder wohlhabenden, manchmal knickrigen,

manchmal trinkgeldspendablen Hausbesitzern in Kampen und anderswo gehörte

zur Arbeit des reichlich angestellten technischen

Personals. Auch kamen ins Geschäft, mehr noch in die Schallplattenbar

viele illustre zeitgenössische Gesangs- und andere Künstler

aus allen bundesdeutschen Ländern und weit darüber

hinaus, auch, um sich zu erkundigen, wie hoch ihr Kurs steht im Glauben, dass der

an Verkaufszahlen einzuschätzen war.

Allerlei zeitgenössische

Künstler der Instrumental- und Vokalmusik, der Pantomime,

des Sports, Schauspiels, Films, des Fernseh- und Hörfunks, so

manche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Industrie gehörten

zum großen insularen Kundschaftskreis dieses Radio- und

Musikhauses Günter Schröter an der Friedrichstraße.

Besondere Begegnungen beschreibe ich im autobiografisch durchsetzten

Roman „Kein verschwendetes Jahr“, wobei jene mit

Valeska Gert in ihrem Kampener „Ziegenstall“ für

mich die prägnanteste war, einmal Gert Fröbe dabei.

Warum erwähne ich das? Nun, weil es diese

Menschen gab und weil es in Kampen die Whisky-Straße gab

und Starmixer Karlchen Rosenzweig (Elternhaus an der

Westerländer Bastianstraße) und Manne Pahl und Werner Höfer

(zuerst in Wenningstedt bei Frau Erdmann in ihrem Hotel)

und Riecks „Kupferkanne“ mit dem Kellergewölbe-Kuschellokal

und die Ententanz-Zeit im „Pony“ mit Lilly Blessmann,

von der Freddy Quinn behauptete, sie sei (nur) seine Managerin,

und weil es einem arabischen Ölscheich in Verantwortung

gegenüber den zahlreich eingeladenen Party-Gästen in

seinem Strohdach-Palast am späten Abend nicht gelang, den

Zehnerstapel Langspielplatten im gestern gelieferten neuen Kombi-Schrank

zu wenden mit der Folge eines Notanrufs, der mich erreichte,

weil an just diesem Tag ich laut Plan an der Reihe war, ich also

nach Kampen fuhr und die Angelegenheit klärte plus Einweisungswiederholung,

verabschiedet vom Palastbesitzer mit einem Brief, in dem sich

als Ergänzung seiner Dankesworte einige Geldscheine befanden,

deren Wert sich stark der Hälfte eines monatlichen Gesellengehalts

näherte. Langer Satz, aber auch beeindruckender Inhalt.

Allerlei zeitgenössische

Künstler der Instrumental- und Vokalmusik, der Pantomime,

des Sports, Schauspiels, Films, des Fernseh- und Hörfunks, so

manche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Industrie gehörten

zum großen insularen Kundschaftskreis dieses Radio- und

Musikhauses Günter Schröter an der Friedrichstraße.

Besondere Begegnungen beschreibe ich im autobiografisch durchsetzten

Roman „Kein verschwendetes Jahr“, wobei jene mit

Valeska Gert in ihrem Kampener „Ziegenstall“ für

mich die prägnanteste war, einmal Gert Fröbe dabei.

Warum erwähne ich das? Nun, weil es diese

Menschen gab und weil es in Kampen die Whisky-Straße gab

und Starmixer Karlchen Rosenzweig (Elternhaus an der

Westerländer Bastianstraße) und Manne Pahl und Werner Höfer

(zuerst in Wenningstedt bei Frau Erdmann in ihrem Hotel)

und Riecks „Kupferkanne“ mit dem Kellergewölbe-Kuschellokal

und die Ententanz-Zeit im „Pony“ mit Lilly Blessmann,

von der Freddy Quinn behauptete, sie sei (nur) seine Managerin,

und weil es einem arabischen Ölscheich in Verantwortung

gegenüber den zahlreich eingeladenen Party-Gästen in

seinem Strohdach-Palast am späten Abend nicht gelang, den

Zehnerstapel Langspielplatten im gestern gelieferten neuen Kombi-Schrank

zu wenden mit der Folge eines Notanrufs, der mich erreichte,

weil an just diesem Tag ich laut Plan an der Reihe war, ich also

nach Kampen fuhr und die Angelegenheit klärte plus Einweisungswiederholung,

verabschiedet vom Palastbesitzer mit einem Brief, in dem sich

als Ergänzung seiner Dankesworte einige Geldscheine befanden,

deren Wert sich stark der Hälfte eines monatlichen Gesellengehalts

näherte. Langer Satz, aber auch beeindruckender Inhalt.